No soy un viajero adepto a lugares naturales ni tampoco a las playas. Ante la pregunta de playa, montaña o ciudad elijo sin pensar la ciudad, por que me parece que es a través de ellas donde mejor se condensan todos los elementos sobre los cuales se forjan las culturas. Cuando planifico un viaje generalmente no incluyo los sitios que la gran mayoría de los turistas eligen para esparcimiento, y eso me valio algunos comentarios tales como que es imposible ir a México y no ir a Cancún, haber estado en Atenas y no haber pasado una semana tirado al sol en Santorini y mucho menos perdonable aún haber tenido una estadía larga en Guatemala sin haber pisado siquiera las playas del caribe. Pero bueno, son gajes del oficio y hay que tomarlos como parte del aprendizaje.

Es por eso que esta vez, cuando de vuelta del Cabo da Roca el guía nos dijo que nos regalaría unas horas en Estoril (una de las playas más famosas de Portugal ubicada a pocos kilómetros de Lisboa) me lo tomé como una buena forma para incursionar en las temáticas naturales y me dejé llevar hacia donde el destino quisiera.

Intentar conocer una playa en pleno enero europeo (que es todo lo contrario que nuestro enero subecuatoriano) no es tarea sencilla. Si bien en Portugal las temperaturas son agradables y bastante altas respecto a otros sitios de la región, en la playa y al borde de la costa el frío húmedo se hace sentir y el viento que sopla sobre las aguas determinan que la experiencia sea poco memorable, pero en este caso fué todo lo contrario.

Durante el verano Estoril se llena de gente que viene desde diferentes puntos del continente - e incluso del resto del mundo- no sólo a pasar una estadía de playa sino por que allí, se puede practicar surf como dicen no se puede hacer en otro lugar de la península. Además a pocos kilómetros de la playa se encuentra el casino de Estoril, uno de los más famosos de Europa con lo cual la zona literalmente explota durante los meses de julio y agosto, convirtiéndose en uno de los más solicitados para pasar el verano.

Pero en enero todo es bien distinto. Cuando llegué cerca del mediodía la playa mostraba su cara más desolada y las gaviotas que se desplazaban en bandadas intentando cortar los embates del viento me hicieron caer en la cuenta de que no podría haber elegido mejor momento para amigarme con el paisaje marino.

Para paliar los efectos del viento costero me pedí un café en un improvisado puesto callejero (un chiringuito de playa como dicen los españoles) y puse los pies sobre una silla para dedicarme a observar todo aquello que el paisaje me revelaba. Tomé la cámara de fotos y como si fuera un telescopio puse al máximo el zoom y empecé a encuadrar escenas con los personajes que a una distancia importante desde donde me encontraba se desplazaban como si estuvieran actuando una obra de teatro.

Buen momento para hacer retratos me dije para mí mismo. Desde que le anexé a mi cámara un lente para sacar a distancias largas me convertí en una especie de voyeur profesional que siente un gran placer en fotografiar a la gente en sus gestos más espontáneos ya que, al desconocer la presencia de una cámara, permiten que los pueda retratar sin la mediación de la pose que cualquier individuo hace como esquema de defensa ante la invasión de quien se encuentra a punto de apretar el gatillo.

Aquí comparto las imágenes con las que me encontré en la costa de Estoril:

El señor estuvo en esa posición más de media hora. Al parecer el niñito se encaprichó y no quería continuar caminando. Así agachado permaneció sin moverse y solo girando la cabeza en un claro no ante las súplicas del padre que le pedía que por favor se moviera. Finalmente el pequeño desistió y su padre salió de escena con él en los brazos.

Esta mamá eligió el mejor arenero para llevar a jugar a las niñas. Con poca protección ni nada que las resguardara del viento que soplaba fuerte, las tres jugaron durante un largo rato como si ninguna otra cosa existiera. Por un momento tuve la sensación de que ellas tres más que personajes de una obra de teatro más bien parecían un cuadro ideado por Renoir.

La niña de la paloma fue una de las escenas que me hizo sentir feliz de haber pasado por Estoril. Acompañada por un abuelo que se veía a simple vista octogenario, esta niña gateó, corrió y se revolcó en la arena para lograr acaparar la atención del ave que rengueaba entre los acantilados. Finalmente la pequeña la tomó entre sus manos y con su abuelo que caminaba a paso lento se la llevaron quién sabe donde.

De no haber sido pescador este hombre bien podría haber sido monje tibetano. Durante un largo rato permaneció en el bote y nada lo sacó de su aparente tranquilidad. Cuando me fuí un largo rato después, él siguió allí quién sabe hasta cuando.

Dicen que no hay nada más relajante e introspectivo que caminar junto al mar. Esta mujer atravesó a paso de tortuga todo el cuadro de mi lente como si supiera que estaba siendo retratada por alguien desde algún punto cercano. La mochila que portaba fue el pasaje para que elucubrara todo tipo de conjeturas y posibilidades acerca de quién era, de dónde venía y hacia donde iba. Nunca lo supe a ciencia cierta, claro está, pero algo en su andar y el sitio que eligió para hacerlo me hizo pensar que era viajera.

El joven pensador también pasó allí buen rato. De a ratos tomaba alguna piedra y la arrojaba hacia el mar para luego caer nuevamente en el acto de introspección. El ruido de las olas pegando en las piedras seguramente eran la excusa perfecta para pasar allí un buen rato y no hacerle notar al viento y al frío la importancia de su presencia.

Estas dos sillas vacías bien podrían ser el afiche de una publicidad que diga: "Descubra Estoril en invierno". La sensación de pequeñez ante la inmensidad del mar contrastan con el fuerte rojizo de las sillas que paradójicamente impregnan el lugar de vida. Sin dudas es la imagen que voy a evocar cada vez que escuche el nombre de Estoril.

La playa invita a conversación y a través de ella a la amistad. Estas dos jóvenes seguro se contarían sus vidas y por qué no algún secreto. Verlas perdidas en la anchura de la costa las volvía aún más frágiles de lo que se las veía desde lejos.

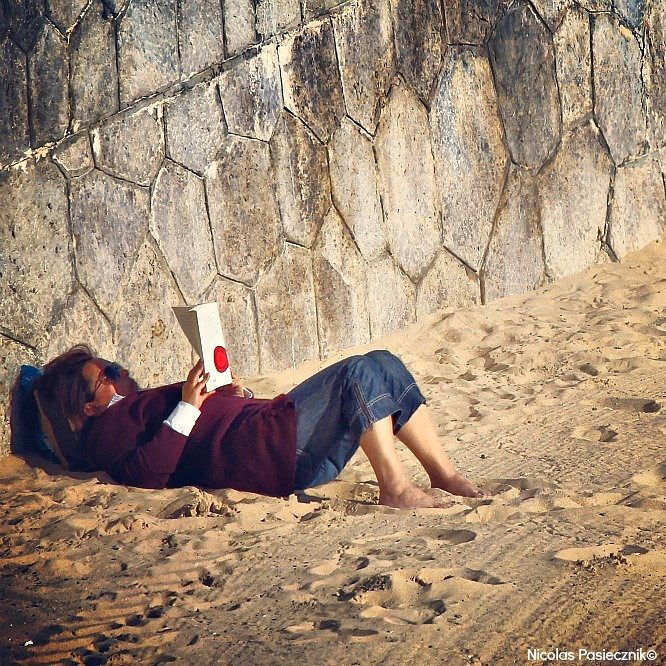

Admiré a este joven que no tuvo ningún reparo en tirarse bajo el único rayo de sol que duró unos minutos para entregarse a la lectura. Ésta es una de las cosas que me reprocho cuando, llevado por mis ansias de conocer ciudades, no elijo algunos días de playa. No debe haber placer más grande que el de leer frente al mar. Las caras de quienes lo hacen así parece demostrarlo.

Al parecer (según pude ver a través de mi lente) la jovencita quería quedarse un rato más caminando por la costa pero sus padres querían irse. Ellos le hacían señas pero ella hacía como que no los veía. En un momento su madre ingresó en el cuadro y la abrazó de un modo tan conmovedor que no pude menos que registrar el momento. La muestra de afecto la convenció para que se pusiera el calzado y se perdiera junto a sus padres camino hacia la zona de los acantilados.

Así pasó mi primera experiencia de playa en el viejo continente. A decir verdad, con algunos elementos más o algunos elementos menos, la playa es bastante parecida a las nuestras. Quizás el hecho de que sean dos caras del mismo océano hagan que se noten de un modo más claro las similitudes que las diferencias. Y sin dudarlo, lo mejor que me traje de aquella tarde frente al mar fue esta serie de retratos ambientados que pasarán a engrosar mi archivo de sensaciones y recuerdos viajeros.