Sé que no voy a sonar muy cool ni mucho menos un personaje “con onda” pero tengo la inescrutable opinión de que lo más interesante de Punta del Este es Casapueblo. Alejándome de las playas al pie del casino –esas por donde se exhiben los famosos y la gente capaz de hacer cualquier cosa para llegar a ellos- encontré en la alejada casa del artista plástico Carlos Páez Vilaró uno de los rincones que ocuparon rápidamente un espacio privilegiado en mi top ten denominado “Mi lugar en el mundo”.

Siempre había tenido la fantasía de que el día que fuera a conocer Punta del Este sería nada más que como una excusa para conocer el blanco castillo surrealista que tanto me llamó la atención y que me produjo desde siempre una gran curiosidad, aún sin saber todas las maravillas artísticas, las anécdotas y los encantadores secretos que se escondían en su interior.

Así es como en hace unos meses, mientras pasaba unos días en Montevideo (otra de mis ciudades favoritas) decidí tomarme un bus y viajar un par de horas hacia Punta del Este, y luego de dar una corta vuelta por las dos playas más conocidas (La Brava y La Mansa) y de tomarme la foto de rigor con la escultura de la mano saliente - también de Páez Vilaró- emprendí el camino hacia Casapueblo, el extraño y encantador complejo que parece hecho de azúcar y que, solamente por eso, hubiera merecido llamarse como el clásico film protagonizado por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart.

CASAPUEBLO: UN TEMPLO DEL ARTE EN BLANCO Y AZUL

Apenas traspasé a puerta de entrada y comencé a transitar la límpida escalera blanca llena de geranios color coral, tuve la sensación de que mi visita allí sería muy intensa y quizás comparable a la sensación que regalan las ciudades desconocidas cuando se llega a ellas en las primeras horas de la mañana.

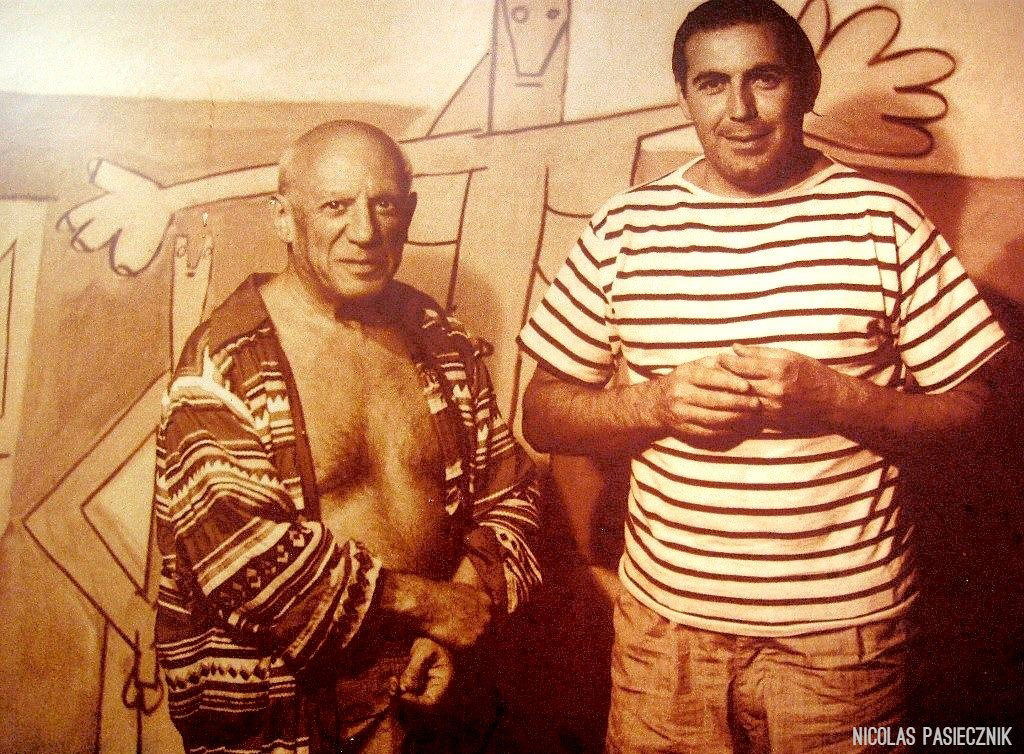

Pasé a una de las habitaciones y me encontré frente a una fotografía de Páez Vilaró junto a Pablo Picasso en la casa de éste último en Cannes, a fines de la década del 50, cuando ambos coincidieron e intercambiaron su genial arte. Seguí caminando y pasé a una sala donde había una decena de pinturas que representaban mujeres con niños, otras en espacios marinos y con una acentuada expresión de soledad y por último unos gatos hiperrealistas, de trazos un tanto infantiles y que me llamaron mucho la atención sobre todo por el estridente color con el que estaban pintados.

Salí de esa sala y me encontré con una amplia galería, abierta, blanca, y a lo lejos, más allá del horizonte que ofrecía un balcón exactamente igual al de las tradicionales construcciones de las islas griegas, el mar rompía cerca de una pileta con motivos marinos, incrustada dentro de la costa acantilada.En ese espacio me encontré con un importante número de esculturas, interesantemente eclécticas todas, no sólo en cuanto a lo que a estilos se trata sino también respecto a los mensajes cifrados que tras cada una de ellas se ocultaban.

Entre algunas de las más conocidas pude ver un esqueleto hecho con tubos, totalmente pintado en colores primarios y que a simple vista parecía una de las tantas estatuas de Miró que abundan en las calles de Barcelona. Pero sin lugar a dudas, la que más me impactó fue una hecha con hierros, un reloj, poleas, una balanza y que a simple vista parecía una figura humana. Pero lo más sorprendente era cuando se bajaba la mirada y se notaba, que en su interior, dentro de la balanza y como si fuera una barriga se alojaba una muñeca, en clara representación de la figura de una madre.

Finalmente, llamado por el ruido del mar, salí hacia el níveo balcón del costado y me quedé mirando un largo rato la agradable vista que desde allí tenía. Por un instante, enmarcado entre las altas paredes blancas y las líneas que dibujaba el hotel que se encuentra allí dentro, tuve la sensación de haber sido transportado a cualquier rincón de Mikonos o Santorini. A un costado, escondidos entre arcadas semicirculares y motivos típicos de mar (sirenas, erizos, moluscos, marineros, peces) ví los rincones con nombres de escritores, todos amigos de Vilaró y que hicieron historia en el mundo de las artes. (Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano)

Por una cuestión de admiración personal, me quedé sentado en el rincón de Benedetti hasta que comenzó el espectáculo de la puesta de sol. El atardecer enseguida pintó de naranja rojizo al balcón y el azul del mar de fondo perdió su brillo y se hizo más oscuro. Las olas rompieron hasta la caída del sol, sin la bravura que caracteriza a las aguas de la costa atlántica. La hora de irme había llegado.

Miré por última vez la postal que me regalaba la galería de Casapueblo. Me guardé la imagen de las medusas cabezonas de arcilla que sonríen a quienes llegan allí, como invitándolos a que regresen en un futuro. Al salir descubrí una placa firmada por Páez Vilaró que decía “Mi homenaje a los pescadores que me ayudaron a levantar Casapueblo”. Pensé que era lógico que Páez Vilaró haya contado con ayuda de los pescadores y otros vecinos de buena predisposición para llevar a cabo la obra, pues de otra manera no hubiera podido alcanzarse la magnificencia y la encantadora belleza del lugar. E

El resto, indudablemente lo hicieron los recuerdos, la transmutadora presencia del arte y el eco de los fantasmas de aquellos que, si bien ya no están, siguen habitando en los rincones que Casapueblo les reservó como lugar de recuerdo eterno, quizás por parecerse tanto a lo que se cree un sitio de ensueño.